頭痛について

頭痛は筋緊張性と血管性で2種類に分かれます。どちらも根本的な原因は頭部への圧力(特に内圧)の上昇がカギになります。

頭部の床面には脳神経と呼ばれる12対の神経が脳みそから直接伸びて出現します。その神経の出口を圧迫、ないし圧力による圧力による刺激が持続的に加わることで頭痛は発生します。

緊張性頭痛では筋肉の緊張による圧力が直接痛みの原因となり、血管性頭痛では、血管への圧力により、セロトニンというホルモンが血管を拡張しようと働くため頭痛につながります。どちらのタイプであっても、頭部(頂部)への圧力がかからないようにすることで頭痛を防止することに貢献できます。

但し、圧力と関係のないくも膜下出血や硬膜下血種などの脳内疾患には整体は無効です。90%以上の頭痛には整体はよいものですが、残り10%には、気をつける必要があります。

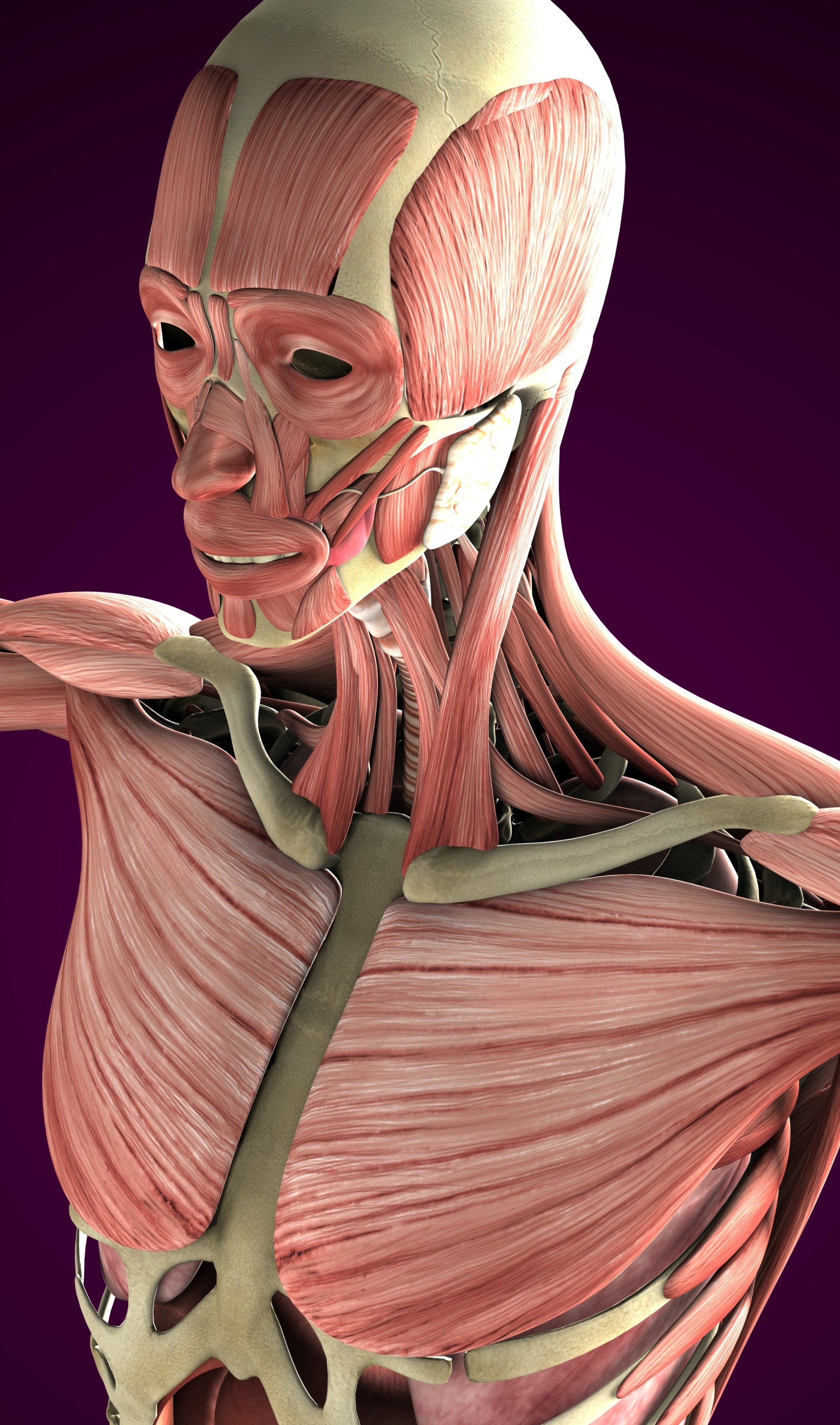

筋緊張性頭痛について

筋肉の緊張などにより、「頭が絞めつけられた」ような痛みを感じることが多く、筋肉の緊張が軽減することで頭痛が緩解される場合が多い

筋肉の緊張、主に張力が引き金となり、頭痛が発生するもの。

筋肉自体が痛むことは少なく、頭部の組織や、神経が刺激を受けることで頭痛となる。

特徴として「頭が絞めつけられた」ような痛みを感じることが多く、組織が筋肉の張力によって圧迫、もしくは

牽引されている状態となる。

そのため、筋肉の緊張が軽減することで頭痛が緩解される場合が多い。

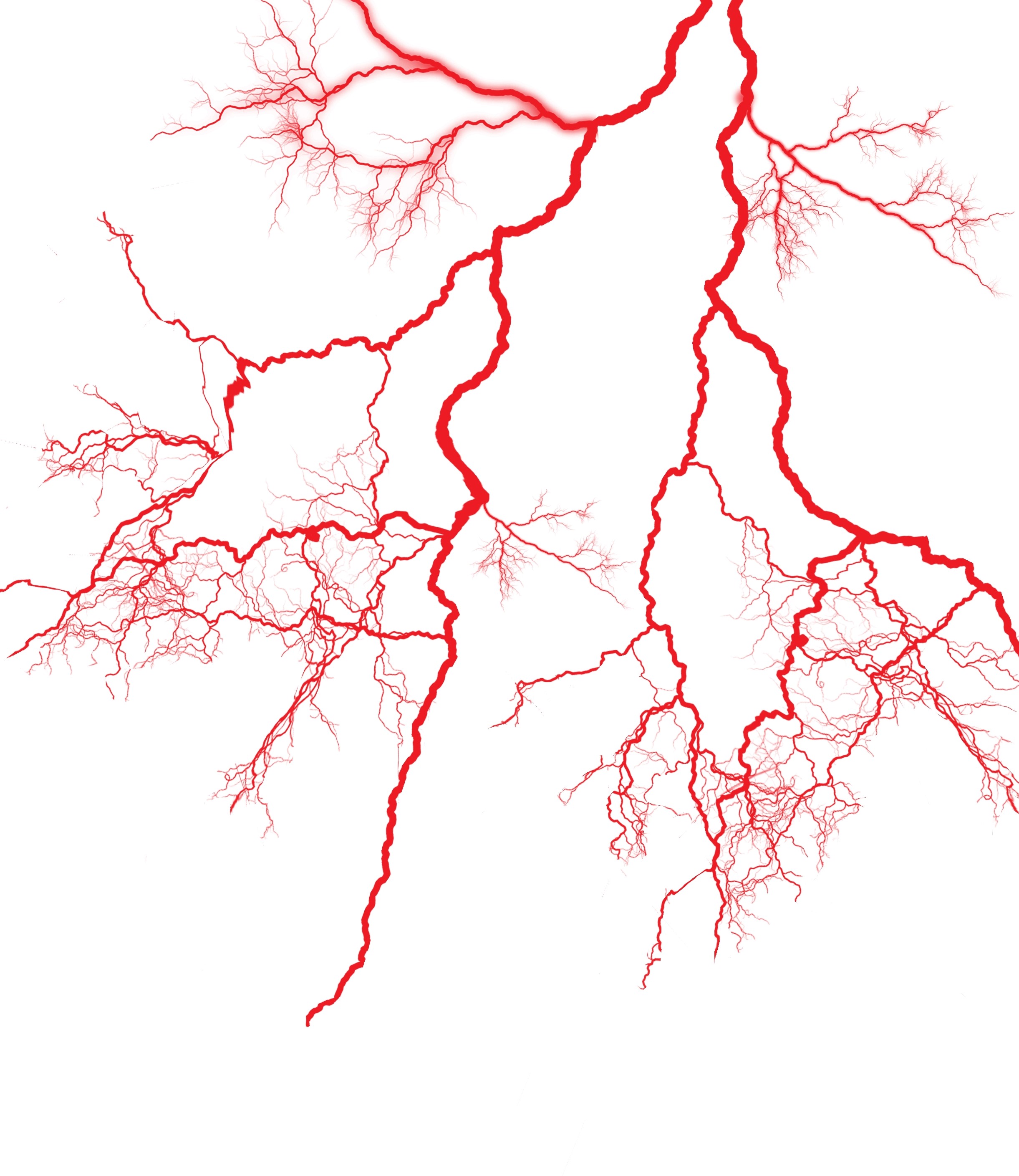

血管性頭痛について

血管の拡張によって引き起こされる頭痛。ズキズキと拍動性の痛みを感じます。『片頭痛』も血管性頭痛の一つです。

頭痛になる原因が血管の拡張によって引き起こされる場合の名称。

頭痛が発生するメカニズムは脳へ向かう血流が少なくなることで、血管は反動として拡張するように働きます。

拡がりすぎた血管ではズキズキと拍動性の痛みを感じるようになります。

この現象を一般的に「偏頭痛」と呼んでいます。

ここで重要なのが「脳に向かう血流が少なくなる」という根本的な原因です。

血流が少なくならないのであれば、そもそも血管が拡がる必要はない、ということになります。

一度、発生してしまった偏頭痛をすぐに解消するためには「お薬」でも致し方ないことですが、

頭痛になる根本原因である血流の阻害要因を整体で取り除く必要があります。

※偏頭痛が発生する起因として、セロトニンの血管拡張作用が挙げられます。

低下した血流を改善するためにセロトニンを大量に放出して血管を拡張、血流を回復させるというものです。

その時、発作的な頭痛が発生するという説が有力です。

この理論から投薬はセロトニンレセプターに作用するもので血管拡張を抑えるものが選択されています。